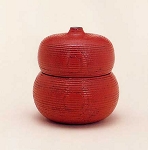

高取茶入 銘 下面

高さ7.2・ 口径4.0・ 胴径6.6・ 底径4.2 高さ7.2・ 口径4.0・ 胴径6.6・ 底径4.2

遠州好みの特徴の一つに面取りが上げられるが、この茶入にはその好みが最も顕著にあらわれている。 高取茶入は遠州が指導した国焼の中でもっとも多く中興名物に取り上げられており、この茶入は遠州高取として絶頂期であった白旗山窯で造られたものである。

腰から畳付のキワに面が取ってあり、銘となった。面のあたりは土見せとなり、その精製されたキメ細やかな見事な胎土が見所であり、その土味をこの面取が極めてスッキリとした美に昇華している。 更に、二段にかかった釉薬が極薄く、普遍的な美の世界を表わしており、いわゆる綺麗さびの典型ともいえよう。

内箱書付は遠州家2代目備中守大膳宗慶で「下面」と記している。 仕覆は3つ(雲生寺切・珠光緞子縫合、紹巴、黄緞)である。

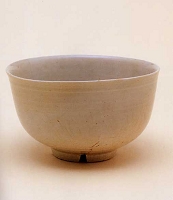

遠州切形 信楽茶碗

高さ6.7・ 左右口径13.7・ 前後口径13.5・ 高台径5.0 高さ6.7・ 左右口径13.7・ 前後口径13.5・ 高台径5.0

遠州指導の信楽焼といえば、「花橘」とこの切形の一類がある。 この茶碗は高取や志戸呂などにみられる形と同じで、平天目形の一部を押さえ込んだ姿であり、俗称「スッポン口」という。遠州信楽の特徴である漉し土で作られたものの中でも、極めて薄く作成されている。

遠州が注文した当初のものと、後の遠州家8代宗中の頃に再び注文されたものがあり、この作品は後期のもので、箱書付は宗中筆蹟である。

|